Südwesttextil ruft zur Europawahl auf

Rund 350 Millionen Wahlberechtigte, davon 66 Millionen in Deutschland, sind in den kommenden Tagen aufgerufen, das zehnte Europaparlament zu wählen. Mit ihrer Beteiligung an der Wahl haben sie die Chance, sich aktiv zu beteiligen und mit ihrer Stimme Demokratie und Europa zu stärken. Als Wirtschafts- und Arbeitgeberverband positioniert sich Südwesttextil mit klarer Stimme für Europa und sieht den Bedarf, Wirtschaft und Wohlstand gemeinsam zu sichern.

Südwesttextil-Hauptgeschäftsführerin Edina Brenner appelliert an die Wahlberechtigten: „Die Chancen und Stärken der EU sind so vielfältig wie die Anwendungen unserer Industrie. Die Weiterentwicklung und Stärkung der Gemeinschaft ist besonders in der schwierigen weltpolitischen Lage essenziell. Gehen Sie daher am 9. Juni wählen und stimmen Sie für eine starke europäische Zukunft!“

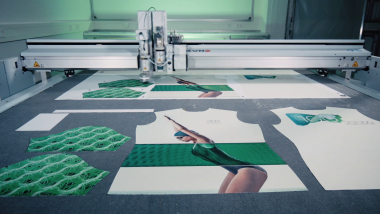

Seit Anfang Mai wirbt der Wirtschafts- und Arbeitgeberverband mit einer eigenen Kampagne für die Stärkung von Vielfalt und Demokratie in der eigenen Industrie und Europa. Unter dem Motto „Textil so vielfältig wie ihr, so vielfältig wie Europa“ sind auf einer Microsite Testimonials aus der Industrie sowie die zehn wesentlichen Punkte für die textile Zukunft in Europa gebündelt.

Verband der Südwestdeutschen Textil- und Bekleidungsindustrie Südwesttextil e.V. Südwesttextil Europa

Verband der Südwestdeutschen Textil- und Bekleidungsindustrie e.V.